联系我们

书籍详情

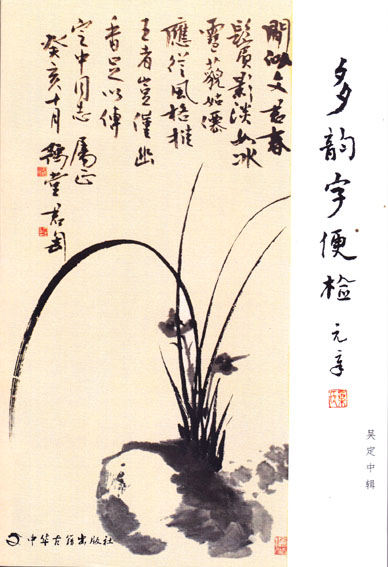

多韵字便检

作者简介

吴定中,1929年1月出生,浙江海盐人,寓居上海。

曾在机关、高校等单位任职。

离休前后任《中华诗词年鉴》副主编、

常务副主编10年。

自 序

声韵是诗词美学的一大特色。

随着时代迁易,我国的汉字语音有了很大变化。因之研究传统读音对于创作和鉴赏传统诗词,就成了一个重要课题。

我国近古语言,长期以中、南音为主。唐诗宋词是我国诗词的全盛时期,唐代我国的社会活动中心在长安、洛阳,北宋在开封,南宋在临安(杭州);我国历史上的知名诗人也大都是中原籍;所以中华诗词语言一直偏重中、南之音。以后社会活动中心北移,语音虽转向北音,但所见诗词作品的语音,则仍多取中、南之音。

古代诗词中的四声与今日汉语拼音中的四声,有着很大的不同。在创作上,不少诗家惯于运用中华诗词传统的读音,扬其所美,也有人开始使用现代读音。这固然可以由人选择,而鉴赏传统诗词,则似乎不能偏离传统读音,否则会遇到声韵方面的尴尬。用现代读音来研读传统诗词,无法发掘、体味传统诗词所固有的声韵之美。以众所熟悉的唐代贺知章的《回乡偶书》和刘禹锡的《乌衣巷》为例:贺诗为灰韵,“乡音无改鬓毛衰”的“衰”字,应读CU1,今字典则注为shuai。刘诗为麻韵,“乌衣巷口夕阳斜”的“斜”字应读xia。今字典注为xie。以致引起学界诸多争议。部分连《汉语大辞典》也把原读归并掉了。更不用说现代拼音没有入声字,而入声字在古诗词音律中的作用是忽视不得,也废弃不了的。实例甚多,恕不赘述。

语音变化,工具书也随之变化。现在的工具书,不少字与原有读音有着较大差别。尤其是入声字,依现代拼音,有些字与原读甚至差距很大。不用传统的反切,很难使其恢复原读。而如果仅依据现代读音,古诗词中的那种顿挫分明的特色也就失去了。

除原有声韵书外,保留原读的现代工具书不是没有,如《汉语大辞典》以及王力的《古汉语字典》等即是。但它毕竟是综合用书,且《汉语大词典》十分厚重,检阅须一定条件,又如上所述,《汉语大辞典》也已把不少与声韵有关的读音归并起来。另一些名为“古汉语字典”的,由于只注现代拼音,已很难查到读音的原貌。因此,一本适合于中华诗词的创作者、鉴赏者、研究者和教师使用的,便于查考声韵原读的工具书,就十分必要,鉴于此,本书可为爱好古典诗词者便携,方便查考解疑。

现在全国各地都在提倡并注重保存地方话。据报道,目前华东、华南等相当大的地区乃至华北内蒙古的语音,都还保留着入声。历史上和当前那么众多士人所公认的诗词读音,是到应该放开的时候了。

诗词声韵书,现存的以中原音系为主的工具书,主要有清人张玉书等编撰的《佩文韵府》。元人周德清的《中原音韵》不仅是曲韵,它名为“中原”,实为以北方音系统一中原之音的主要著作。它揭示了我国有关读音变化的重要轨迹。清人戈载的《词林正韵》以中原音为主,辅以北音(但人们在使用时往往弃其北音)。而作为比照的《诗韵新编》则以今普通话为主,但仍保留入声字等原读。它所收读音,部分字与近版《通用规范字字典》注音也已见不同,不少读音,现在又归并掉了。

本书辑录前三种书的多韵字,并借重后者中的多韵字,加以归集,采用比较方法,以飨读者。

凡现代读音与原读声、韵已有变化的,除现代读音外,均仍以原声、韵标调,对无法用现代拼音标注的入声字,则加采反切正音。对非多韵的入声字,则列以附表,以供参考。本书又依《通用规范字字典》,凡见于该书的注音,均用粗体标示,以示区别。

采录古人例句,既可使读者便于参考,也试图进一步证明古人用韵规则。本书依平水韵严格配以古人押于本韵的例句。在采例时,见于出句末字的除首句入韵者外,均未予采用,句中使用的词语也不在采集之中。一些经典著作中所举之例实际在邻韵的,也未予收录。

以上均请参阅本书凡例。

追寻脉络,是本书的构思起点;显示重点,是本书的编辑要旨;恢复原读,是本书的主要作用;本韵配例,是本书的微薄奉献。这是本书的四个特色。

书名“便检”,当求读者能一检便知。唯本书为便携书。限于篇幅,多义字仅采一例,须加以类推。

以今日拼音方案注中、近古之音,总有一种不甚协调的感觉,有待于同好者进一步加以探讨。

吴定中辑就于上海浦东,时年九十。

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技