联系我们

书籍详情

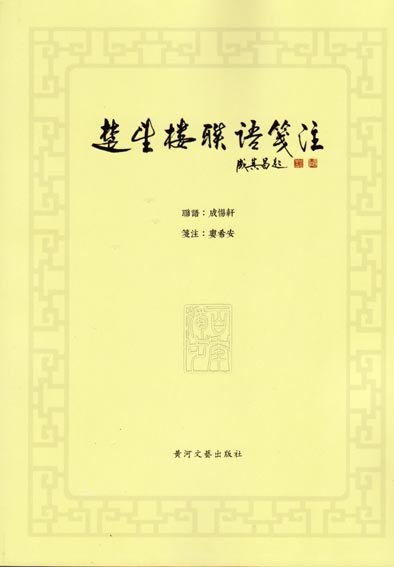

楚望楼联语笺注

作者简介

成惕轩,湖北阳新人,字康庐,号楚望,生于宣统三年(1911),卒于民国七十八年(1989),享年七十有九,髫年颖悟,庭训甚严,勤读四书五经,咸能通其大义,及冠,从罗田大儒王葆心游,学益锐进,民国二十年,长江泛滥为灾,当月明夜静之际,独登黄鹤楼,目击滚滚洪涛,做《灾黎赋》以寄慨。时乡贤张叙忠为军需学校校长,诵而善之,邀赴金陵聘主校刊编务,兼课诸生。抗日战争入川,高考及第,陈布雷爱其才,荐为国防最高委员会秘书。胜利后,改任考试院秘书参事,转任总统府参事,曾兼国史馆纂修。四十九年,特任考试院考试委员,蝉联二十四载,为特考典试委员长三十余次,广揽英才,并兼私立正阳法学院、中国文化大学、国立政治大学、中央大学、台湾师范大学教授,桃李盈门。书法褚河南,诗则瓣香杜老,为各(疑为文之误)兼擅骈散,深感晚近俪体式微,奋然挽颓振敝,欲振六朝之衰,有《楚望楼骈体文内篇、外篇、续篇》,另有《楚望楼诗》《楚望楼联语》《汲古新议》及续编行世。

后 记

作为一名IT 从业者,每天奔波于朝九晚五的工作之中,我以前从未想过自己要花掉几年的业余时间来专门投入一件专业外的事,更没有想过自己会出一本书,甚至没有读过一本笺注类型的书。但我对于楹联的喜爱确是由来已久,从小时候爷爷讲的“此木为柴山山出,因火成烟夕夕多”,到后来中学徐子奎、孔繁军、周庆丽等语文老师的熏陶,再到大学读遍了图书馆中所有关于楹联的书,越发觉得楹联如同一坛老酒,历久弥香。参加工作之后,偶然兴起开始参与征联活动,获奖甚少,但乐此不疲,后来误打误撞进人了中国楹联论坛 (以下简称“论坛”),又参加了上海东方卫视的《绝对中国元宵夜》 节目,这些都让我兴奋不已。尤其是结识了当时勇夺“联王”的金锐 (飘萍浪子),让我开始有了现实中的楹联朋友,同时楹联也随之成为了我最主要的业余爱好。后来,我担任了论坛的迎新版主,出于对典故的热爱,同时也为了提升自己的古文功底我陆续注释了俞劲华 (时习之)、贾雪梅 (轻雪)、王阁运的部分作品,后来看到了《楚望楼联语》一书,惊叹其中对仗和典故的运用竟如参造化之功,于是决心全文注释。因而也就无怪乎金锐兄有了如下文字:

吾友娄希安,尝得成公惕轩《楚望楼联语》一卷,感其骈俪精工、用事雅切,欲笺注之以飨众人,曰“独乐乐不如众乐乐”者,信矣。于是殚精竭虑,夙兴夜寐,凡数百联,旬月乃成,复三易其稿,工其体例,详其释注,又数月矣。犹恐察之不详,购《成惕轩先生年谱》诸书,核之再三。尝以女说之,对曰:“注联其为要也,宁言家事!”……夫联语者,小道也,成公之作固大家之风,名亦不著,笺注之事,何所以名与利乎?尚孜孜于其间,能不令人引觞击节附掌而叹乎?诗曰:靡不有初,鲜克有终。其唯在笃行也,其唯在笃行也!虽然语涉调侃,并附谬赞,但作为笺注全程的见证者,他也真切道出了我笺注的过程起初只是在中楹论坛迎新版自娱自乐,故定名为《楚望楼联语学习笔记》;其后,为了方便时时习之先生等版主的指点,更名《楚望楼联语试注》移版清谈,再后来,公众号“楹联国艺馆”提议连载该文,为避贻笑大方,我开始了第二次精修,然结果仍不满意,故又整理第三稿发表于“对联中国”公众号。寒来暑往,在自己也记不住第几次“迭代升级”后,终于有了一个自己相对满意的版本,也萌发了结集出版的念头,于是邀请成先生的高足、北大中文系龚鹏程教授赐序。垄教授亲笔成文,对《试注》与我均不吝夸赞,但当我读到序言末尾“若其属对之工、用典之切、措辞之雅,则须知人论世,明其本事。这一点,娄希安的注格外有用,尤见工夫”时却暗生差愧,我自认在诠释典故方面着力甚多,但在“知人论世”方面,只是借助搜索引擎和数据库等工具做了努力,在书籍文献方面还有欠缺,因而我推迟了出版计划,同时不计价格地购买了网上能找到的一切关于“楚望楼”“成惕轩”的书籍,并向两岸名家积极求教又联系湖北和台湾的师友求取资料,逐页阅读,逐点补充,又拜读了陈永正先生的《诗注要义》,根据其中的指导加以修缮,于是终于有了眼前呈现在读者面前的版本,书名也正式定为《楚望楼联语笺注》。虽然未必尽如人意 (如《楚望楼骈体文 (内篇)》《秋庵联语》 两本书始终没有找到,部分人物资料不详,存在其他谬误等),但确实已经无愧我心。

面对着三十余万字的成稿,蓦然回首,初心稍慰,而此刻,我眼前浮现的并不是一路的甘苦,而是众多师友一直以来无私的帮助、支持与鼓励,他们中的大多数我未曾一晤,甚至注联之前素不相识,但是没有他们就没有今天的这本终版《笺注》。所以请允许我以时间为序,分别致谢:

感谢河北楹联学会副会长康永恒(抱犊散仙) 老师。为我打开了楚望楼的大门,康老师曾经首注《楚望楼联语》,我亦多有借鉴,故而此书乃是沿着康老师足迹的前行之作。而后康老师又为本书亲自撰文《《楚望楼联语》燕谈》,为本书增色:

感谢中楹论坛联话清谈首席版主重庆俞华(时习之) 先生。时先生德高望重,学识渊博,在成书过程中一直悉心指点,初成之后又帮忙审校,同时惠赐万字长文《从《楚望楼联语》看成惕轩先生的联艺特色》。

感谢中楹论坛联话清谈版主沧州潘洪斌(中山书隐) 先生。身为沧州文化研究会理事

潘先生不但答疑解惑,而且精于考据,所断讹字,无一不中,实乃我辈学人楷模。感谢福建联友夏海。在屡次指教之外,更帮忙搜寻人物史料,使全书内容更加翔实。感谢四川联友黄芳 (花司令) 推荐,山东联友徐长美 (春韵) 编辑,《笺注》初稿首发于微信公众号“楹联国艺馆”。

感谢中楹论坛执行站长山东王永江(一脉花香) 老师,将《笺注》二版发于联坛最具影响力的微信公众号“对联中国”,后续有作有 《跟楚望楼联语学习对仗技巧》,今已一并收入书中。

感谢北京大学中文系教授、成先生的高足龚鹏程老师,龚老师不但为本书亲笔作序,更帮忙联系台湾陈庆煌老师,敬重先师勉励后学的殷殷之心,为我重现了古人之风:感谢中国楹联学会创始人成其昌(常江) 老师为本书题写书名并附函勉励。

感谢成先生哲嗣、夏威夷大学教授成中英老师,成老师于多次关怀勉励并赐序之外,更帮忙从海峡对岸寄来《成惕轩先生纪念集》,《楚望楼骈体文续编》两本重要参考资料,使得

该书得到进一步完善。感谢甘肃省楹联学会副会长王家安先生惠赐楚望先生与霍松林等人交往资料感谢楚望先生的高足,现台湾省国立大学徐富昌教授,帮助补遗工作;感谢中楹论坛的版务管理浙江何武县 (九月寓言) 先生,为本书内容提出修正意见;感谢中国楹联学会副会长刘太品老师赐序,刘老师当年便是《楚望楼联语》 的大陆引介今日大陆联人得睹《楚望楼》,刘老师实系首功之人。

感谢台湾中华楹联学会会长陈庆煌老师。陈老师为台湾淡江大学教授,成先生门人,《楚望楼联语》辑录人,多次提供珍贵资料,包括《《成惕轩先生年谱》补遗》等,并惠赐跋文及嵌名联,更协助考证相关人物史料等背景资料,其早年所作《楚望楼联语的艺事成就及人情之美》等文章也已被收录书中。

感谢国立中兴大学中文系教授林淑贞及其高足王证杰硕士,惠赐《楚望楼诗文篇章意象探析》等相关文献。

感谢中楹论坛联话清谈版主湖北阳新王细平 (禾麦青青) 老师。王细平老师为成先生同乡,先后帮助走访阳新档案馆,联系阳新楹联协会会长罗裕民,搜寻惠赐当地相关资料,并协助整理相关文献。

感谢辽宁联友马啸 (寒雪冷香),协助整理相关资料。

感谢两位 90 后联友中楹论坛应对版版主内蒙雷舒迪 (淙淙) 与成联版版主湖北王望(马小望),帮助在中国知网下载《楚望楼杂记骈文的艺术内涵与渊源》等相关论文,其中雷舒迪女史在笺注赏析和资料筛选等方面亦付出了卓有成效的努力。

感谢中国当代古典文学家王翼奇亲自来电指导并惠赐联墨。

感谢白藏阁金锐李晓娴位俪作为全程见证者一直以来的宝贵意见。

感谢唐社社长浙江何智勇 (辣斋) 先生赐联鼓励

感谢台湾东吴大学许清云教授予以关注与鼓励。

感谢河南莫非楹联文化发展有限公司艺术总监莫非亲自出任本书策划,为本书的设计校对,编审等工作付出了宝贵的心血,同时作为当代的联坛名家,提出了诸多专业的建议并惠赐联墨鼓励。

同时,感谢曲景双 (陆天泓),周子健,韦树定 (散木),焦毓 (山如是),苏俊,陈奎娟 (卷子),孙雯雯 (城香),薛东晨 (阿呆),杨雪梅 (水若兮),李淼 (花间柳影),吕博时 (京海),蒋勇 (梅亭居士),钱方,齐斌 (卧龙 -奇兵),夏日葵 (陌上花开),祝愿(比我幸福) 等师友关注鼓励并提供宝贵意见,篇幅所限,不能一一列举,谨在此一并致谢.同时特别鸣谢中国楹联论坛,为我与广大师友之间的交流切磋提供了一方宁静的园地。

需要指出的是,成惕轩先生的对联艺术水平可谓“登峰造极”,但由于历史原因和个人局限性,其政治观点完全站在了国共纷争的另一端上,导致联语原注等表述有失妥贴,然为读者鉴赏完璧,故存留原貌。我坚信,两岸和平统一是历史潮流,顺之则昌,谨在此表明立场并加以说明。

在本书行将付梓之际,复蒙潘洪斌 (中山书隐) 先生赐联:

溯先生鄂台行履,副墨识高怀,鳃娇之间称巨子;

欣后学芸案爬梳,郑笺无剩意,鸿篇以外见痴人。

愧蒙褒奖,谨以自勉,其中“痴人”二字,深切我心。白驹过隙,每每无声,待他年把酒,忆此一“痴”,亦必快哉。

娄希安

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技