联系我们

书籍详情

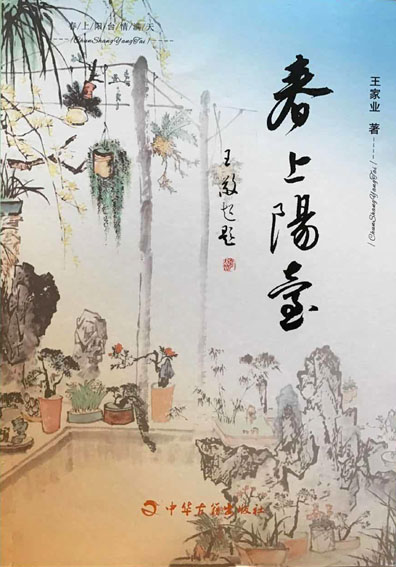

春上阳台

春满阳台情满天

——《春上阳台》序

孙朝喜

暖洋洋的阳光留在阳台上。广袤的原野上袅袅娜娜,热气蒸腾,是朦胧?还是缥缈?猫咪“花花”懒怠地窝在一隅,连眼都不愿意睁一睁,悉心感受着这春日的负暄;泰迪“晶晶”一反冬日的慵懒,跳上跳下地狂欢,感情春就是它的;母鸡芦花一脚高一脚低地点头晃脑,“咯打”“咯咯打”声涨红了略有胳腮的脸,似乎,春日里唯它能孕仔。

阳台上,卸却花甲的先生,在茶几边挪过一只藤椅,眯几眼绿枝,呷一口香茗,让人感到最受用的就是他了。一枝笔流利地在稿纸上留下饱含深情的《春上阳台》四个字。无疑,他已被这春的气息醉倒。

家业先生的散文集《春上阳台》就要付梓,这是他用多年的心血和汗水浇灌的群芳圃,自然是百花招睐、妩媚无限。婉转的鸟鸣,醉人的花香,正是阳台挂不住的神韵。迎春,缤纷;碧桃,灼灼;山茶,静雅;红梅,妖娆。还有那翠的竹,幽的兰。花仙们蓄了一冬的心思,羞羞地敞开胸怀,与春天拥抱。闹春都闹出了动静,作家的心弦怎能不被拨动?!他在这依依的枝叶间,用心地点墨开合、纵横织趣。一扬一抑,一顿一挫,一幽一默,无不是他满腔真情的流露。

他从黄土地上走来。

借着共和国的一缕曙光,一个婴儿在一位革命伤残军人的草屋里呱呱落地。他第一声啼哭就是那么响亮,那么有韵,如同一羽雏凤啼鸣在梧桐树上。自小,父亲残扙触地的叮咚,就是为他谱写的音符和乐章。他自小就是在这样的揺篮里长大。他把身残志坚的父亲看作是良师、是灯塔,他望着父亲日渐佝偻的背影,道出:父亲就是亮在我心头的灯,照亮我前行的路,呵护我一路健康成长的回声。在《望儿的路口》,那是老娘送儿远行的背影,撩起的长袖,拭去眼角的泪水,喃喃地自语,盼儿早归;那是迎儿回家的时候,一缕银丝遮不住的喜悦藏在皱褶里,粗砺的老茧握住的是儿子久违了的手,从儿的头发梢打量到脚后跟,又拍又打,看到底是不是抗日的儿子真的回来了。一回回梦里的相见,一次次路口的守望,是一个善良的母亲,把思儿的母爱深情寄托在村头路口她认为对的方向。作者动情地把他奶奶对儿子望穿双眼的情景,把天底下最本真的大爱渲染得无可替代。当我读完这段文字的时候,已是清泪涟涟,深陷而不能自拔。作家爱家人爱得情重而深沉。他以多年如一日“家务活一大片,做起来看不见”的不易,来答谢几十年相濡以沫的爱妻,说她忙得像陀螺。他把难以出口的感激与愧疚,把丈夫对妻子绵柔的爱意与敬重,深隐在《买菜》中。行文无声胜有声的情感隐忍,有谁会知?“妻子妻子你挺辛苦/买菜烧饭洗衣服∕下有儿女上有老/一年三百六十五∕精打细算为了家/常把家缝补……”也许,这歌,正是作家的心声表白。且,情至深处,才有《老槐树下》书为媒那段甜蜜的倾诉。

岭上大地,浸透了汉唐文化的浓厚底色,那“两眼望”的凉浆土,亦为他提供了发育的营养和滋补。家业先生由此而对生他养他的那片土地,寄予了无限深情。无论是《社场纳凉》的快意,还是《牛屋》里的温馨,都是作者心底关乎乡愁的丝丝缕缕。他的童年有过苦涩的无奈,也有过快意与乐活的本真。一篇篇一章章,一字字一行行,作者已把对故土的无限深情,涓涓地流淌在文字中。静静地,缓缓地,飘飘地。

他从军营中走来。

在好男应当兵的年代里,家业从苏北大地来到冰封的北国,跨进解放军这所大学校的门。一身橄榄绿,让这个苏北小伙更英俊更潇洒。他做过连长的通信员,做过支左的军宣队,做过兵头将尾的班长。命运的惠顾,他被选调去总参情报部队做过“特务”。提干、长期服役的美好在向家业招手,曙光就在前头。可一次意外的事故,把他美好的梦跌碎,摔伤竟住院十个月之久。在医院里,尽管有军医的特殊照顾,有那些女护士微笑的包围,甚至牵情的秋波,但他心里明白,军营是呆不下去了,出院就意味着要退伍回乡。这捉弄人的玩笑也着实开得大了些,眼看那即将实现的美好成为泡影,这让一个二十多岁的小战士如何承受得了?!这段历史的细枝末节,在他人看来,也许只是没有情节的故事,但,对家业来说,无疑就是悲凉和破灭。三年的军营生活,他已起步,跌宕的命运起伏,他没有抱怨,而是在他以后的创作中伏下了千军万马,以致《兵头将尾》也成文章。他留念,他自豪,他有过曾经的绿色,他用多情眷念的笔,一回回抒发了那曾经的军营生活。在《生命里的绿色》里,他一颗红星头上戴,革命的红旗挂两边。他,幸福着,憧憬着!在《团结方队》里,他激情满怀地迈着铿锵的正步走过天安门,接受领袖庄严的检阅;在《房东》中,他深情地回忆几十年后又回到野营拉练驻过的南王庄。老房东紧紧地拉住他的手,操一口浓浓的唐山话奔走相告:“当年的小王又回来啦!”当作家看到房东墙上的壁画仍是他当年的涂鸦时,他感动了,心底有一股巨大的波澜向上翻腾,热泪瞬间溢满眼眶。“多么好的房东啊!这里有家的感觉。”练兵场、橄榄绿,这些挥之不去的画面,无疑早就成了作家挥毫的拷贝。

他从校园里走来。

退伍回乡的家业被分配进了校园,站三尺讲台,挥盈尺教鞭,当了一位教书先生。他碾转在几个中学任教,把满腔的热情投入到培植桃李中。教政治,会考全县第一,被学生赞誉为“政治嘴”;班主任,充当了孩子王,深得学生的爱戴。网名东海啸夫的学生在连网上发贴说:闲暇的时候,脑际常会闪过许多旧事,当意念的快车驶过学生时代的驿站时,心中忽然想起那位王老师。他不无调侃地评价王老师:下面迈着“八一”腿,脑袋长着“政治嘴”。还猜他是特务连连长转业,夸他精通俄语。似乎这位王老师已刻在他的脑子里了,几十年的风雨冲刷也是枉然,不肯磨灭。这位王老师与学生的情谊是有滋有味的,不是说在当时,而是印证在几十年后的今天。每每提到教书的那个时候和“政治嘴”的嘉许时,家业总有掩饰不住的得意与兴奋。他以对教学对学生的一腔情怀,催开校园的万紫千红。时至今日,师生交樽,赞许如蛙。天下师生之情,莫过于此。有了做先生的这个底牌,家业在文学创作时文字的准确性、形象的鲜明性、语言的逻辑性,都把控得如鱼得水,精准而不失秀雅。

文学是生活的影子,文学是社会的反光,文学是作家心灵的剖白。因此,特定的经历与涵养,丰富的知识积累,巧妙的艺术构思,时时为作家在创作过程中碰撞出灵感的火花。作家在题材的撷取、主题的提练、角度的切入,都做到了内容与主题、思想与艺术的统一,从而形成家业成熟的艺术风格。家业先生已步入他文学创作的峰季,词华典赡,噙墨也浓,浮墨也香。他把纷繁的生活琐碎,撕扯成片片彩霞,信手涂抹,光彩非凡。如在生活的长河里轻遥一叶小舟,双浆荡开片片涟漪;若一蓑钓翁,负斜阳,面清波,提杆收线,钓出一池鲜来,生活气息浓烈得让人窒息。走进阳光灿烂的《春上阳台》,直面读者的是心灵上的洁净和精神上的愉悦。再配置一阕与春相对应的《阳台秋色》,将又是一番生命的绚丽与精彩。

读书就是阅人。一个高情商的作家,他的作品一定是情满书页的,给人春风拂面的触觉。家业做人是成功的,书中自有颜如玉,文字的深处便走出一个活脱脱的人来,他是良师,是益友,是兄长,无须设防。家业做事是勤勉而低调的,小说《心路》中的李修文又何尝没有他的影子?家业的《春上阳台》是耀目的,开合自如的架构篇章、沉静乖俏的笔锋勾描、潇洒空灵的文字嵚点,呈现给读者如此丰饶的诗意。正是这诗意,使得作家生命的底色更加光亮。

合上书稿,休目遐思:春暖花开,这是我的世界。每次怒放,都是心中喷发的爱;春暖花开,蜂蝶翩来,放眼远眺,这是我与自然的对白。

王家业,一九五O年十月出生于江苏省灌云县。大专学历。曾参过军,当过中学教师。先后供职于灌云县人武部、县委办公室、政策研究室、伊山镇、民政局、司法局等单位。著有长篇小说《心路》。

灌云县作家协会会员,连云港市作家协会会员;灌云县杂文学会会员,连云港市杂文学会会品。

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技