联系我们

书籍详情

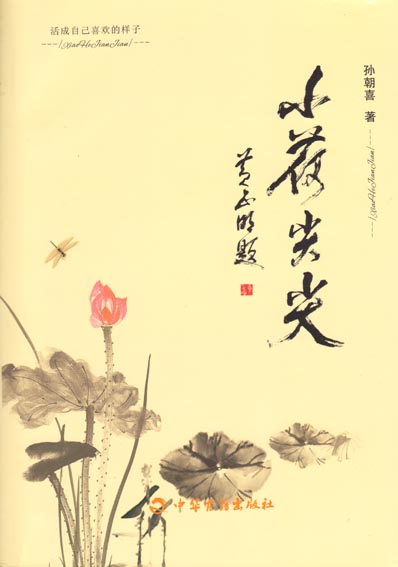

小荷尖尖

作者简介

孙朝喜(曾用名孙朝熹、笔名安宁河),江苏连云港市灌云县人,生于1951年。1969年服役于中国人民解放军铁道兵部队,时任第十一师司令部营职参谋。能参加成昆铁路、襄渝铁路、京通铁路建设和唐山抗震救灾。转业地方工作后,曾任文化局副局长、县级机关党工委书记、宣传部常务副部长、党校常务副校长、环保局书记等职。退居二线后,消遣于散文创作,多篇文章发表于报刊杂志。《军魂铸就的英雄史诗》曾荣获江苏省委组织部、省老干部局“回首激情岁月” 征文一等奖:《电话悠悠四十年》荣获江苏省委宣传部等六部门“改革开放四十年”征文一等奖;《青春放飞大三线》荣获江苏省老科协“纪念新中国成立70周年”征文优秀奖。主编《群众斗争英雄谱》,策划编导三集纪实专题片《期盼》,著有散文集《芦花情》、大型报告文学《梦圆南疆》。

连云港市作家协会会员。

序

孙毅

本来我以为对朝喜同志是有所了解的。其实.那只是在岗工作期间一鳞半爪的概略。当他把《小荷尖尖》厚厚的一部书稿送到我的案头,让我惊目。我渐进地走进书页,这才对书稿作者由里到外的清晰起来。

听说先前朝喜同志出过散文集《芦花情》大型报告文学《梦圆南疆》,都失之交臂。也有耳闻别人称他是文人,他总是淡然地说自己是扛枪杆的战士,不是什么文人。偶有文章也是离岗后打发闲暇时光罢了,闹着玩的。正如他在《小荷尖尖》自序中说的“是为稚嫩”般的谦逊。其实,我倒赞赏他曾说过的挑战自我的说法。挑战,是进取的姿态,挑战,是一腔坚毅的精神。要不然,一个初中毕业生的底子怎么能写出三本书来。鲁迅先生曾说过,他是把别人喝咖啡的时间拿来写作的。我说,朝喜同志是把别人搓麻的时间用来伏案游墨。他把社会生活的马赛克,揉捏成馨香的花朵,一发而不可收。数个春秋冬夏,虽青灯苦旅,但快乐藏在字行间。若问为何如此,那一定是曾经的绿色军营孕育出的执着吧走进《小荷尖尖》,如同走讲色彩斑斓的生活内页,更走进了作者的内心世界。其从善求真惟美之心,其喜怒哀乐循道之情跃然纸上。纵看横读朝喜的书,怎么也看不出这些东西出自古稀人之笔,因为读不到“老干腔”的陈仓味。作者所要表达的主观意旨都在情节或故事的描述中。如幽幽的影子,似轻吟的丝竹,任读者领略捕捉。

走进《小荷尖尖》,不论是逝水流年的过往,还是心灵微语的抒发;也不论是灯下漫笔的闲淡,还是人之初伦理亲情的专谈无不通透着人性美的初衷,无不洋溢着人情美的赞赏。那些故人旧事,那些经年过往,亦如在《搓背工》里冷暖着岁月的印痕;或是街头巧遇,或是茶余偶拾,更有《槐花宴》上倾泻的情谊。

文学作品难免褒贬。朝喜的文章针贬有度,雅俗共赏。他用小针刀摘除病灶之术,为社会生活中的形形种种疗伤。往往一句话点到即收,绝不赘言。就像女护士抓痒后入针,不经意间就静脉药流。在《芳华又一枝》中说月季比牡丹。芳华有主。月季四时常开.其性最长,“回看桃李无颜色,映得芙蓉不是花。”而牡丹“只会抛几个媚眼勾些文人墨客。”在《麋鹿》中,“说它四不像,这回有点像人了,硬倒酱缸不倒酱架。”话中有话。在《杜鹃》中说“割禾割禾地催收,就像催收催种的乡官村吏。”旁敲一击。如此等等,有点杂文风味的意趣。那些文章,尤如一盘色香俱佳的菜肴,细品,还有一丝丝的辛辣,非咿咿呀呀的喊喊悲秋,亦非雾里看花般的朦胧唱吟。怪不得有位文学评论家,说朝喜同志的许多文章是散文与杂文的无缝对接。不无道理。

朝喜同志的文章更多的是歌颂。他热爱这个时代,深爱着这片土地。他笔下的岁月,亦如历史的星空,多云必然转睛;更是一支悠扬的牧笛,柳暗更会花明。从《澡堂子》的变迁,把时代赋予的幸福感讴歌;用《一首歌一生情》,深情地歌唱伟大的祖国;《红了樱桃》,把农村奔小康的嬗变诗意在田头。凡此,不一一例举读朝喜同志的文章,总觉得小开口,立意新,切入角度灵巧遣词造句风趣诙谐而不落俗套。

一部书稿,如同一片耐嚼的糍粑。耐嚼,正是作家创作的风格所在。

以此为序。

2021年2月2日

(序作者系灌云县人大常委会原主任)

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技