联系我们

书籍详情

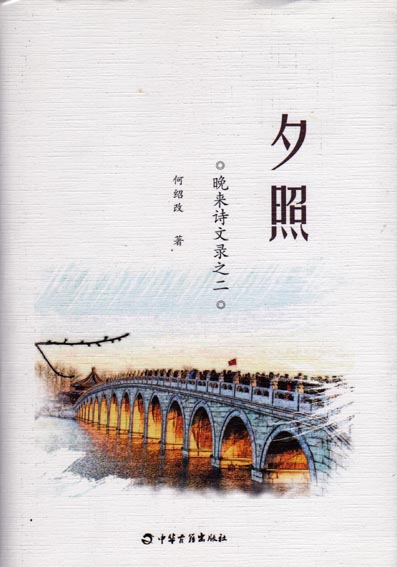

夕照

作者简介

何绍改,1943年生于湖北孝感。1969年毕业于中国人民大学语言文学系。曾任企业新闻处长、宣传部长,又曾任报社社长兼总编辑、中华全国新闻工作者协会理事、中国石化文联副主席中国集团公司促进会执行副会长,为高级编辑、北京作协会员。创作出版散文集《碎石海滩》,撰写出版新闻研究专著《知微见著》,撰写出版科普专著《读月札记》《读星札记》主持编著出版国家科技部软科学研究课题《后危机时代大企业发展战略研究》等。晚年创作出版《眺望——晚来诗文录》。《夕照——晚来诗文录之二》多为晚年病中创作或修订的作品,其中选录新旧体诗词近200首、科普诗文10篇、学诗随录20篇。

总将绚丽赠乾坤

——自序

何绍改

这是我出版的第二部晚来诗文录,其中选录了近二百首新旧体诗词、一组十篇深空探测科普诗文、一组二十篇学诗随录,基本上是近年来抱病写作或修订的。本来打算晚两年再编印,只是近来我的病情恶化迅速,充满不确定性,又舍不得将这些拙作扔掉,因而抓紧编印出来,算是了却一点心愿。如果说这些作品有多高的社会价值或文学价值,恐怕谈不上,但它反映了一个老文学爱好者对文学的一种不舍之情,一点精气神,这也许是其真正的价值所在。

(一)

我在 2015年5月确诊前列腺癌,开始进行放疗和内分泌治疗,目的是根治。起初似乎效果不错,但过了三年多,到 2018 年9月确诊为局部骨转移,2019年8月又确诊为多发性骨转移我问北大医院放射科主治大夫,经多次检查不是没发现其他部位有癌病变吗?怎么突然出现骨转移呢?他说,癌细胞狡猾,可能是漏网之鱼吧?。一个“点背”就要了我的命,要转您“点背”去做化疗。

一般人都明白,从根治到转移,从放疗到化疗,离生命的终点就更近一步了。负责给我做化疗的主治大夫说,您前三四年可以正常生活,以后就比较困难了。前几年我虽被确诊癌症,但精神头还不错,里里外外大小事情都照样忙乎,今后或许不行了。我赶紧将前几年学写的新旧体诗词、散文杂感以及回忆性文章整理成书出版,名为《眺望一一晚来诗文录》,心中暗自打算就此搁笔,安心治病吧。

(二)

2019 年 9 月底,我静静地躺在医院病床上,什么也不想,一心一意接受化疗。可是积习难改,在做化疗的同时又冒出一首小诗:“人生磨难几重重?恰似江河过险峰。残岸断崖携骇浪,千舟竞渡自从容。”这是在自己鼓励自己,不要向疾病屈服,只要一息尚存,就不要搁下笔。从此,我又隔三岔五写几句。

在此期间,最令人揪心的是故乡湖北出现新冠疫情,后来又在我国其他地方及全球大流行。我时时关注疫情的变化,时时写作新旧体诗表达对疫情的关心,对故乡的关心,对全球疫情的关心。化疗初期还能承受,越到后来不良反应越大,腿不能走,胃不能吃,眼睛看不清,连化疗和内分泌治疗都难以为继。我是南方人,上学比较晚,汉语拼音没学好,特别在写旧体格律诗时,对押韵和平仄把握不准,需要一字一字用放大镜查字典,相当艰难。不过,只要心还在跳,大脑还能活动,写作就不曾中断。方便写旧体诗就写旧体诗,方便写新诗就写新诗。一段时间下来,竟又写作了近二百首,题材不仅反映抗击新冠病毒,还扩大到时势杂感、历史杂咏、寄情自然等方面,不知底细的人还以为我多么健康。你说,就这样抱病一字一字抠出来的一点东西舍得轻易扔掉吗?

当然,这也得益于老同学、老同事的微信群,每在微信群里晒出一首小诗都受到鼓励,越鼓励越来劲。大学同班同学,北京大学中文系原主任、教授温儒敏看了我的上一本诗文录,给予了四个字的评价:“满纸清气”,这也成为-种鼓励。当然,还更得益于我夫人刘复娥的全力支持。她是学工的,不算文学爱好者,但却是热心的文学支持者。我长期生病,她不仅在生活、治病等方面无微不至地照顾,还对我写作和出书都给以热情支持

有一点需要说明,旧体诗界对用什么诗韵很讲究,分得很清楚,有中华新韵,有平水韵等等,门类较多。我从一开始就觉得中华新韵比较宽松,因而选用的是中华新韵。

(三)

新冠病毒的肆虐引起人们对人类生存发展的反思。这反思有微观的,也有宏观的,有眼前的,也有长远的。我曾经在国家国防科工委参与过我国探月及航天探测活动宣传,对深空探测有着浓厚的兴趣,还专门撰写出版过两部关于月球和深空探测的科普专著。2020 年 7月,在我国新冠疫情基本得到控制,全球疫情依然严峻之时,我国自主开启了首次火星探测之旅,这更引起我在这方面的兴趣与思考。

从长远看,人类现有生存发展环境早晚要发生巨变,不是改造现有环境就是寻找新的环境。人类对深空的各种探测,从根本上讲是为未来的生存发展环境而进行超前探索。正是从这个角度,我又从过去的科普作品中筛选出 10 篇作品进行重新修正,力图从长远发展和探索精神的角度引起人们的思考。我并不是拿旧作充数,也没有将这些作品当作普通的文章,而是当作思考人类未来发展的诗,因而称之为《星际诗诠》。

(四)

我从小喜爱文学,也喜爱诗词,就是后来搞新闻、写散文,也注意追求诗的意境。但真正静下来读些诗、写些诗,特别是读写旧体诗词还是近一两年的事。

近些年来,我结合读一些历史文化名人的传记重读了传主的不少作品。我重读了李白、杜甫、白居易、苏轼、辛弃疾以及豪放派、婉约派诗词,重读了周振甫的《诗词例话》、王国维的《人间词话》以及纳兰性德等人的词等等。边读边作些笔记。我读和记的目的只是为了欣赏学习,力图提高创作水平,并不是做学术研究因此多是一些浅显之见。这次从中挑选出 20篇进行加工修改,只算是一种心得交流。

(五)

每到秋天的黄昏,北京颐和园昆明湖十七孔桥就出现金光穿洞的奇观,吸引许多游客,大家津津乐道,赞叹不已。2019 年秋天,我就此写了一首小诗:“昆明玉带正黄昏,穿洞金光最动心。真是夕阳无限好,总将绚丽赠乾坤。”

不少老同学、老同事称赞这首小诗,我也喜欢这首小诗,不是说它有多高的艺术水平,而是正好反映了我们此时此刻的心境。由此,我将它放到序诗的第一首,并以此为意境进行全书设计。也不是说我的作品有多么绚丽,只是在夫人的支持下抓紧编辑出版,算是为人间增添一点亮色,为亲朋留一点念想,这也是编辑出版这部小书的初心吧。

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技