联系我们

书籍详情

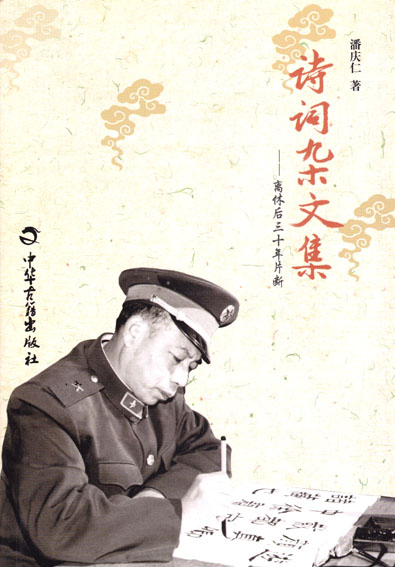

诗词杂文集

作者简介

潘庆仁,1931年生,辽宁鞍山人,1948年6月入伍,1950年1月入党,17岁只读过小学三年半,为人放牧。从戎军旅38年间,从士兵成长为一名中级领导干部。1 985年1 2月离休以来的30年间,从“柳营试马,虎帐谈兵”,转而“赋诗填词,翰墨丹青”,一直致力于传统诗、书、画、印的学习与创作。著有《益寿斋吟稿》、《当代中国书画实力派百家系列丛书‘潘庆仁专辑》。目前,吾身多病,年事已高,力不从心,仅保留中华诗词学会和河南省书法家协会会员。艺术简历收入《河南当代人物辞典》(2003年8月,第344页)、《中国当代美术家书法家大辞典》(2014年1 1月,第418页)、《中华姓氏通鉴>(综合卷第七辑)(2014年11月,第776页)等。

序 言

很高兴应潘庆仁政委的盛情邀请,为他的新著《诗词杂文集》写序。

在我看来,所谓写序,也就是在先睹为快的基础上,提前为作者的著作写几句推介的话和读后感而已。

潘庆仁政委是我心目中十分敬重的一位老朋友。由于历史的机缘,我曾经和潘政委在河南老年诗词研究会第三、四两届领导班子共事十年之久。十年间,我们经常在一起研究会务,组织诗词研讨会活动和诗词吟唱活动,彼此推心置腹,亲密无间,结下了深厚的情谊。特别是省老诗会一度因种种原因,曾有几年没有找到合适的办公场所,潘政委二话不说,专门在他们省军区老战士诗书画研究会办公室腾出两个柜子,让我们省老诗会和他们省军区老战士诗书画研究会挤在一间面积不大的办公室里办公。不仅我们每次常务会长会在那里开,每期会刊在那里编稿、会稿,而且省老诗会每年几次的诗词吟唱会和诗书画展等大型活动也是借省军区干休所礼堂举办的。不仅如此,但凡省老诗会每次在他们那里召开大小会议、举办大小活动,也都是由潘政委带领省军区干休所和老战士诗书画研究会的同志们亲自帮助张罗和准备的,甚至连每次大、小会议上大家喝的茶水,都是潘政委让他的夫人张桂荣同志亲自烧好给送到会场上的。这样的火热心肠、无私帮助、军地情谊,谁不为之感动,又有谁能忘记呢!

正因为如此,不管写好写不好,我觉得应邀为这样一位老朋友的新著写点推介的话和读后感,实在是一件十分荣幸和义不容辞的事情,没有任何可以推脱的理由。

我有幸事先大致通览了一下潘政委的《诗词杂文集》一书清样。他的这部新著主要分为三大部分;一是他离休32年来参加诗书画学习和诗词界、书画界活动与校外辅导员活动等社会的照片,他和老伴张桂荣同志纪念钻石婚等生活合影,以及他的部分书画作品照片;二是他近几年即2013年6月出版《益寿斋吟稿》以来新创作的近200首诗词,包括他此前写的一些对口词、三句半、散文诗,以及部分战友和诗词界、书画界朋友写给他和他老伴的赠诗;三是他离休以来积攒的各种文章,如他为领导和战友出书撰写的序言与读后感、他关于学习诗书画印的心得体会及在诗词书画研讨会上的发言,他与老领导、老战友及诗词界朋友探讨交流的信札、报刊杂志关于他离休生活的一些报道等。为了阅读和检索的方便,全书把上述诗词、文章细分为学习感悟篇、庆祝纪念篇、缅怀追思篇、恭贺寿诞篇、感事抒怀篇、军警雄风篇、白衣天使篇、山川胜迹篇、新词雏作篇、友谊酬谢篇、序言读后感(篇)、心得体会篇、特别信札篇、点滴逸事篇、部分讲话篇、等15个部分。

我认为,本书收录的这些照片和诗文,是潘政委三十多年来有情有义、有滋有味、有声有色的离休生活的真实记录,是他三十多年来包括最近几年丰富多彩的精神文化活动轨迹的真实写照,也是我们探求他三十多年来在诗书画印等艺术领域取得重要成就和在书画界、诗词界赢得广泛声誉秘密的—把钥匙。

打开潘政委的这部《诗词杂文集》可以看到,他虽然是一位师职离休干部,参军前仅有初小文化程度,但经过人民军队这所大学校、大熔炉几十年的学习和锤炼,尤其是从军队领导岗位离休后,他通过在中国函授大学、河南书法函授院研修班、河南省老干部大学、河南省老年书画院和河南老年诗词研究会等几乎从零开始的锲而不舍的顽强学习,使他成为中华诗词学会会员、河南省书法家协会会员、河南老年书画院高级研究员、河南诗词学会资深常务理事、河南老年诗词研究会顾问与济南军区老战士书画研究会副会长兼河南省军区分会会长(现名誉会长)。他的书画作品被作为当代中国书画100位实力派代表人物之一正式出版,他的书画篆刻作品在全国、全军、大军区、省军区、省地市入选展出200余次,篆刻作品在报刊杂志发表1 10余方,诗词作品在54种报刊发表450余首,并曾获特别奖和金、银、铜奖,一、二、三等奖及优秀奖、佳作奖70余次。其诗书画作品还被收入《百年经典一中国书法全集》《国际书画名家精品选》《魅力夕阳·中国老年书画特辑选》和《国魂诗碑》《胜利之歌》《当代诗人咏中州》《河南当代诗词选》等近百部诗书画选本;艺术传略被收入《当代书法美术诗词人名图鉴》《当代书画名家大辞典》《河南当代人物辞典》等多部典籍;部分书画作品还曾被一些艺术机构、图书馆、博物馆收藏。这种跨越至今不过发生在他离休后的30余年间,这是何等令人敬佩感叹的成绩!这中间又要付出何等艰辛的努力啊!他在这部书中谈及他在这方面的体会时,曾经一再告诉我们: “我在1984年前,在诗书画印方面可是说完全是白丁、门外汉,几乎一窍不通。从1984年考取中国函授大学和河南书法函授院研修班后,我才开始学习书画和篆刻,1990年方涉猎诗词。主要是在老师的指导下,凭借恒心、毅力、韧劲,不辞辛劳,辛勤耕耘,坚持不懈地自学,做到“三常”“四勤”:即常翻阅各类工具书和启蒙教材,常听各级各类学习讲座,

从潘政委的这部《诗词杂文集》中我们还可以看到,除了他在离休这些年所表现出来的上述执着、刻苦的学习精神外,他这些年之所以赢得军、地许多同志包括书画界、诗词界等许多同志的尊敬,还在于他这些年在参加军、地各种艺术组织活动中所表现出来的种种优秀品德,尤其是他不负重托、勇于担当和极端认真、极端负责的事业精神,尊重知识、尊重人才的谦虚精神和肝胆相照、精诚合作的团结精神值得发扬光大。

我在这方面是深有体会的。例如,在潘政委担任河南老年诗词研究会常务副会长兼学习委员会副主任期间,每年以研究会名义举办的8次大型诗词学习讲座,他不仅亲自安排场地、布置会场,起草和印发开会通知,具体落实诸如音响、茶水等一些琐细繁杂的事务,而且每年十月份之前,他便早早地通过走访和电话等形式,和每位讲课的专家、教授进行反复沟通,拿出了第二年全年的诗词学习讲座的详细计划,对每次讲座的内容、主讲人、主持人、讲课时间等都作了细致周到的安排。为了提高讲座的学习效果,每次讲座的讲稿或详细讲课提纲他都和各位专家、教授事先多次联系,提前打印、校对好,讲课前一一发给每位参加听课的同志。这样认真的精神,这样高度负责的态度,这样严密细致的工作作风,不仅是我作为当事人亲眼目睹的,而且是河南老年诗词研究会很多同志都感同身受的。

其实,从《诗词杂文集》中所收录的文章和有关报道中我们还可以看到,在潘庆仁同志担任驻马店军分区政委时,他就曾因为执行《准则》一丝不苟,十分认真而受到迟浩田上将在军队领导干部会议上的表扬,说:有人叫潘庆仁同志“潘认真”,我们在座的同志如果都能像他那样,事情就好办了。号召大家都要向潘庆仁同志学习,并希望每个同志都能在自己姓的后面加上“认真”二字。可见,潘政委离休后在参加军、地各种艺术组织活动中所表现出来的认真作风是他一以贯之的一种本色,是他在部队工作中早就养成的优良传统作风的继续。毛主席早就教导我们: “世界上怕就怕‘认真’二字,共产党就最讲‘认真’。”有了潘政委这样的“潘认真”精神,我们还有什么事情做不好呢?

关于潘政委这部《诗词杂文集》的诗词部分,实际是他2013年出版的诗词集《益寿斋吟稿》的续编,我认为他的这些诗词,包括他在153医院住院期间为医护人员这些白衣天使所写的诗词,一如我省资深诗人

我们知道,对于诗词创作,古人早就深中肯綮地指出: “诗以人品为第一。”(李调元:《诗话》)又说:“诗人者,不失其赤子之心者也。”(袁枚:《随园诗话》)古人还指出:“……作诗者,亦必先有诗之基焉。诗之基,其人之胸襟是也。有胸襟,然后能载其性情、智慧、聪明、才辩以出,随遇而发,随生即盛。”(叶燮:《原诗》)认为作诗,“志高则其言洁,志大则其辞宏,志远则其志永。如是者,其诗必传,正不必斤斤争工拙于一字一句之间。”(同上)我认为这些观点都很值得我们深思。这是我们评价老同志诗词首先必须强调的一个重要标准。

我曾经多年从事老年诗词研究会的组织工作,对著名诗人

当然,诗词作为一门艺术,特别是语言文字艺术,需要有一个长期的学习和积累过程,并不是可以一蹴而就的。朱彝尊《斋中读书》组诗中就有一篇诗称:“诗篇虽小技,其源本经史。必也万卷储,始足供驱使。”这话从诗歌的源流来说,说的也不完全正确,但就诗词一门语言艺术,需要积累、掌握大量丰富的语汇以供驾驭、驱使来说,还是值得我们重视的。从潘政委这部《诗词杂文集》中的诗词来看,在诗词创作中,如何掌握和驾驭更多更丰富的语汇,如何避免为满足格律的要求而削足适履式地处理诗词中的某些语汇,即如何像毛主席曾经要求我们的那样,力求在语言方面做到“准确、鲜明、生动”三者兼备,仍然是需要诗词界特别是老年诗词界的朋友们不断研究、探索和实践的一个重要课题。

拉拉杂杂,谈了以上一些感想,不知妥当否?

权为序。

徐志刚

2016年12月

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技