联系我们

书籍详情

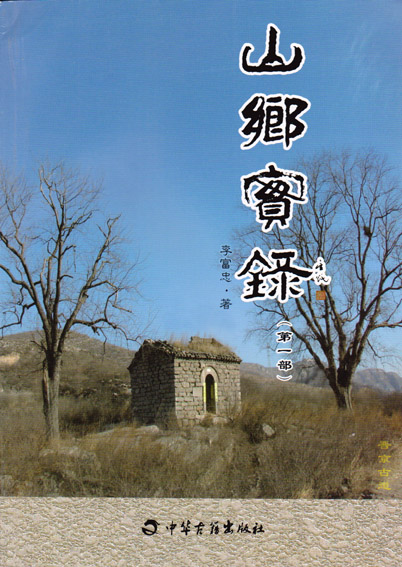

山乡实录

作者简介

李富忠,笔名田耕,男,1955年生于井怪县北正乡北正村。初中毕业回村务农。受爷爷“故事篓”李二不郎的文化熏陶,从小爱好民间文学。四十余年来一直是走村串户,从事木工、石工、泥瓦工等工作,靠晚上、冬闲及劳作之便、搜集整理、编写民间故事、评书、民间偏方、大型非遗性及历史资料、古碑文,撰写小剧本。《井降婚俗》《井坠丧俗》省级非遗项目的传承人。出版书籍《苍岩民间传奇文学》,摄制完成北正“桑梓情怀”非遗光盘。参与《井坠年俗》的搜集编撰工作;参与《井矿区历史文化》 (民间传说) (乡言土语) 的编校事宜。并执笔编纂了《井北正李氏南股谱系》。是河北省散文学会会员,市文联会员,市作协会员,县文联、县影协井降县历史文化研究会、县非遗顾问团县民俗协会等会员。多次受到省级、市级报刊及电视台的采访及报道。其次还制作和收藏奇石、古物、根雕、文字研究等花甲之年又学了原始点按摩,义务为百姓按摩不下千人,得到了媒体的报道及老百姓的肯定和好评。

为李富忠《山乡实录》序

刘绍本

李富忠的祖祖辈辈生活在太行深处,仰仗着耕种几分薄地过日子。他是这支李氏南股第六代的传人,字辈是“比”。但是家中的老人和同村的贤者却唤他大名为“富忠”寄予希望,塑造品性。

李富忠赶上了生活激越发展的时代,不用再给别人“扛活”,而是成了山坡土地的主人。他读完初中便回村务农,生活志趣是广泛的,除了当过近十年的生产队长及多项职务外,还擅长石工、木工、泥瓦工、条筐编制,算是个能人巧匠吧。难能可贵的是,这个年青后生更喜爱文艺,人冬来组织村里的霸王鞭“金秋演出队”和“花蕾演出队”,并与家父、姐姐、妹子、弟媳、女儿共同传教,一直登上县里的汇演舞台获得了很高的荣誉。他对流传在家乡民间的文艺活动,打从心底里喜欢,可以说达到了酷爱的程度。

大约从上个世纪七十年代末开始,县乡里传达领导的安排部署,致力于采集散落于民间的各种故事,传说,歌谣,谚语等。我知道,自打1984 年便开始的“中国民间文学三套集成”大型文化工程,是个包括普查、编辑和出版等多项内容的繁复活计需要“实打实”地劳作方能见效。其成果形式,表现为各地各域的《民间故事集成》《歌谣集成》、《谚语集成》汇聚出版。这些宝贝已经成为我们不可缺少的历史文化财富,永不过时的乡土教材。民间文学的多项记述被称为“活化石”,其独特的艺术魅力与心灵信息承载的正是历史文化的记忆,绵绵不绝的“乡愁”。就在编写县志和“=套集成”工作处于领先地位的井县,涌现出一批热爱民间文学的乡土志愿者、田野土专家,而北正乡北正村的李富忠,就是其中的一位。

那时,我除了在学校教书以外,还承担了社会兼职。石家庄市文联副主席(不会)及所属的民间文艺家协会主席,但民协工作都是由副主席兼秘书长余炳年做的。有时按照文联领导的统一部署,积极落实基层,创造性地开展特色活动,筹办齐备以后,也拉着我到场,甚至出面讲几句话。当时这方面的活动不算少,我从内心受到感动,得到教益。那次是到井青石岭村参加王密荣“烧饼换故事”的现场会,像当年蒲松龄路边设摊搜集民间流传故事一样,谁走山路累了,就请坐下歇息喝茶,饿了还可以吃个烧饼,但不能白吃白喝,都必须讲个故事留下。这样,山村妇女王密荣,成了参与“三套集成”搜集整理工作的积极分子,召开现场会时,市里领导沈志峰走过山路到了,附近村落的乡亲们也都赶来了。有个直呼王密荣为“嫂子”的庄稼汉子,也在狭窄的山弯里忙来忙去的,他就是李富忠,我们终得相识结交成了朋友。此时前后,他搜集和编写的民间故事已近 300 余篇,并有《苍岩民间传奇文学》出版。同时追寻到手的,山乡俚语、民间偏方也不少,参与的大型非物质文化遗产资料征集《井泾婚俗》、《井泾丧俗》和《井经年俗与过年传说》,还得到了省市的表扬并颁发了奖状。可以说,在默默的耕耘劳作中,李富忠无愧于养育他成长的家乡土地也取得了丰硕的编创成果。

自那以后,二、三十年中,时有在文联和协会开会相见的愉快时光,逢年过节也常有问候往来。谁料乙未年正月里,几位民间文艺界朋友相约在余老师书斋联欢会上,李富忠等大家报告之后,竟双手捧出自己近年完成的诗稿,已汇集成册,奉献于文明诗友面前。诗集命名《山乡实录、第一卷、“诗话北正”》,以区别于“细米净面”,纯属民众世间的田耕诗韵,具有“原浆液”的味道。此次相聚,大家都为彼此继续努力开拓取得的成果,相互鼓励着、赞许着,根本没有“无人喝彩”的尴尬和“群起踩踏”的纷争。临分手时,李富忠郑重地将诗集稿留下,嘱余炳年题词嘱我再写篇序言。经辞谢再三而无法逃脱,只得勉为其难,答应记述些文缘交往的实景文字。

归来后,细读这册大致按照编年记写的诗集,可见到一位农民兄弟四十年来的身历见闻和喜怒哀乐。如果从题材的选择和语言的运用上细加考量,恐尚存缺憾之处时有。特别是一些诗句以家乡方言人韵,易成“荒腔走板”,但照其幼时学会的发音上口吟诵,众位乡亲听来又都觉得合辙押韵,人耳人心。应该说从诗集诸篇里,我们更多地读出了作者对“美丽乡村”建设带来家乡变化真情感受,对富裕起来的父老乡亲奔往小康的衷心祝福。他是那么热情庄重地歌颂“哺育万物聚宝盆”一样的土地和“舍身为民人黄城”的种子,特别是那首一咏三叹的《夏收时节一一今与昔》: 解放初期麦收情形为“芒种开镰麦上场,棒砸碌压终日忙。男担女背童跟“驮’哪顾骄阳风雨狂。八月有余血汗淌,金黄硕果为酬偿。还须抢收并快打,装入瓮中才是粮。”而进人公社化时期已有不同,“三复时节农人忙,披星戴月忘时狂。大车小辆竞赛跑,你追我赶模范当。男忙收运女忙场,权挑执帚婶大娘。机械隆隆通晓唱,黄金成山喜洋洋”。而今建设农业现代化,“麦收时令又逢期,今非昔比景色异。收割不见镰刀面,麦场权帚远离去。男女工作厂矿区,耕种收割兼料理。农机帮你收与种,收打直装口袋里。”诗中所写尽是实景,又融进怎样的喜乐与欢欣!至于现今普通的农家生活,“待客”也写得有滋有味:“弟妹小姨与妻侄儿,傍晚时分来串门儿;谈笑之间到饭时儿,芥菜豆腐浇抿须儿。”把个亲情地方面食晚餐表现得热气腾腾。

诗集中除了上述新农村生活实景的展示以外,并设有“修身养性”和“卫生保健”专辑,介绍自己的生活经验与感悟。值得读时关注的还有不少酬答诗、赠友诗,更有那些收听收看《百家讲坛》和优秀电视连续剧的“观后感”诗作,揭开的是一代农民丰富的精神世界,涉足古今中外,畅叙家国情怀。把个长久以来信服的朴素真理与现代意识紧密结合起来,已是实现核心价值观的不竭动力。诗作《幸福密码》写的好:“人生自卑误幸福,畏头缩身难自如。忧伤重虑善解结,正面意义祸变福。”“自卑基因转动力,排忧宽容信自己。尽力实施鸿鹄志,自惭形秽是天敌。”请看,从诗篇中站

立起来的伟岸自信形象,召唤着时代新人的崛起。他们饱受民间文学的哺育,正高歌猛进,一手举工具、一手举笔墨,朝着祖辈和父兄开始的梦想,飞奔而去

李富忠蕴满泥土芬芳的诗集就在满天春色和大地绿萌里问世了,《山乡实录》,美味滋养,乡亲父老,敬请品尝。

乙未年仲春时刻于石市万达寓所

(作者为河北师大文学院教授、河北省老教授协会名誉会长 )

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技