联系我们

书籍详情

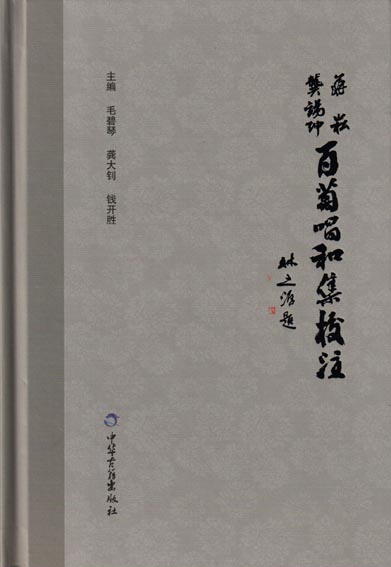

蒋崧龚锡绅百菊唱和集校注

序一

刘建新

由毛碧琴、龚大钊、钱开胜等人整理的《蒋崧龚锡绅百菊唱和集校注》出版了,这是桂北诗坛的一件盛事,也是我国清代两位诗人吟菊作品得以合璧双辉的幸事确实可喜可贺。

前不久,该书主编之一、龚锡绅的嫡系后裔龚大钊先生嘱我为该书作序,我深知自己眼高手低,加之对蒋:龚二位前辈的咏和诗研读不够,大钊先生委此重任,本人颇有力微负重、绠短汲深之虑,未敢贸然应允,唯恐以蠡测海,贻笑大方。但大钊先生言辞恳切,对我寄予厚望,在他一再坚持之下,我不忍心拒绝一位尊敬的文坛长者。于是不揣鄙陋,找来蒋龚二位先贤咏菊百韵唱和诗,反复吟诵,然后以一颗虔诚之心,谨慎动笔,以表达对二位先贤致敬之情。

龚锡绅,清代兴安县西乡六峒霞东村人,嘉庆年间副贡,终生不仕,游走四方,课徒为生,以诗成名,与同时代八桂诗人多有交流,是兴安县历史上作品最为丰富的一位诗人,也是一位热心公益事业的乡贤。二十多年前,我在县志办工作时始知其名,得知他参与了道光版《兴安县志》的编篡并为之募捐;知道他曾率六峒士民阻止不法之徒在猫儿山伐木烧炭的行为,为保护漓江水源林做出贡献,我也零星读过他写兴安风光的几首诗,知道他有《听之草堂诗稿》传世,却感慨未见其书。前几年,龚锡绅的后裔龚大钊先生专程从华江赶赴兴安,将一套精装的《〈听之草堂诗集〉校注》(上下册)赠我,令我非常感动。拜读之后,我发现这位先贤的诗词作品竟然超过一千五百首,另有楹联近二百副,真是蔚为大观,令我震撼!感觉这些作品不仅体裁多样,涵盖五言、七言古风等等,题材亦十分宽泛,咏物、写景、抒情、说理、拟古、送别、怀人、悼亡等诸多方面均有涉及,而且风格清新,独树一帜,令我眼前一亮,受益匪浅,暗自感叹:其人堪称清代兴安诗坛一高峰。尤为难得的是,他对全州西延(今属资源)名士蒋崧的咏菊诗和诗百首,更是令我钦佩有加。龚大钊先生当时表达了寻找蒋崧咏菊原诗合并成册出版的愿望,我当即表示赞赏,并乐观其成。今日终得遂愿,本人欣喜之余,亦对龚大钊、钱开胜、尹林、蒋家祥、蒋受任、秦堤等吟友所付出的校注努力,深表敬意。

唱和诗词,是中国诗词界独有之艺术现象。“唱”是指吟咏歌唱,即一个人先写了一首诗词;“和”,是指声音相应,指诗人在吟友原作基础上相应对答、一唱一和。唱和诗的写作,唱者可任意发挥,和者则为唱者作品原韵所限而需另出新意,其难度较大;蒋崧先生独自作咏菊诗而至百首,已殊为不易,而龚锡绅先生和诗百首却不落窠臼,更是难上加难。

菊花是中国传统名花,与梅、兰、竹并称花中“四君子”,有吉祥、长寿之寓意,亦有“花中隐士”之雅称,被古今文人雅士广为吟咏。孔子曰:“思无邪”,《尚书》云:“诗言志”。蒋、龚二贤的百首咏菊唱和诗,不仅生动描绘了近百种菊花的清丽姿态、高雅品格,还借物抒怀,直抒胸臆,体现了作者仰慕东晋陶渊明,向往品行高洁、不逐名利、不慕虚荣、不合流俗的高尚情操这与古贤对诗歌的定义如出一辙。这些唱和诗均为七律艺术风格自然流畅、格调清新、情感真挚、不刻意雕琢不堆砌辞藻,不故作高深,于通俗中见功夫,于天然中见性情。而作同题同体同韵咏菊诗唱和至百首,难度之大,不言而喻。可谓前无古人,后无来者。这批诗作堪称古今咏菊诗作之双壁,亦为中华诗坛之瑰宝。校注并出版二贤百菊唱和诗作,对于弘扬中华诗词文化、启迪智慧、陶冶情操诸方面,均有不可低估之价值,亦是功德无量之雅事。

以上仅是我的一点粗浅认知,权当对蒋、龚二贤的一份敬意。由于本人学识有限,研读尚浅,所言不当之处还望方家不吝赐教,本人一定虚心接受。

甲辰仲秋于灵渠畔

(作者简介:刘建新,兴安县人,1964年生,广西作家协会会员,广西诗词学会会员、兴安县文联副主席、灵渠研究会会长。)

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技