联系我们

书籍详情

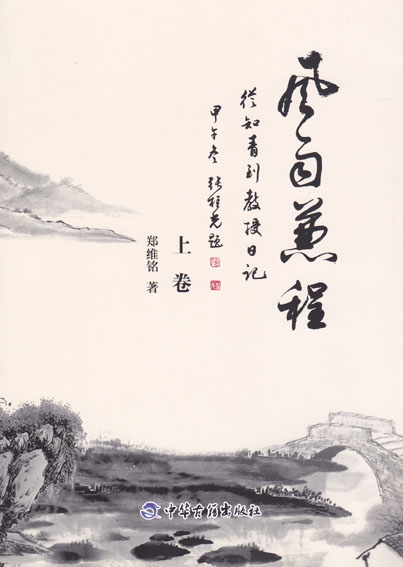

风雨兼程——从知青到教授日记

郑维铭 广东潮阳棉城人;中学阶段就读于潮阳棉城中学、潮阳高级中学。1968年于潮阳县首批上山下乡至雷岭公社洋坑大队;1971-1978年在海南生产建设兵团(后转制为海南农垦局),当兵团战士、连队文书、农场中学教师;1977年参加高考,就读于华南师范大学;1982年1月毕业留校,1992年后历任华南师范大学政治系代理副书记,副系主任,代理系主任,系党总支书记,政法学院、政治与行政学院党委书记。曾兼任中国伦理学会第5-7届理事;广东伦理学会副会长,岭南诗社副社长等。曾获广东省第五次优秀社会科学成果三等奖,1997年获广东省教学成果一等奖,1999年被评为南粤教书育人优秀教师。主要研究成果和著作有:参著《家庭伦理》、《绵延人生路——人生学初探》、《经济人与道德人》等;编著《中华传统美德故事》、主编《从教为师之道——师德读本》、《职业道德》、《追寻人生智慧》;论著《人生·社会·道德》、《交流·碰撞·催新》等。

本书简介:

这部书是作者全部日记的一部分。1964年以前的小学的日记太琐碎和幼稚,不录;截至世纪之交的2001年1月,是因为那时完成了从知青到教授转变的历程。书名叫《风雨兼程——从知青到教授日记》,就是想反映这个历程的基本特征:风雨兼程,不停脚步。有些阶段或日期的日记中断,那是因为在生活辗转的过程中有二三本日记本丢失了。

这是作者开始于半个世纪前的1964年,收入本书的截至世纪之交的2001年的日记,历经中学生阶段、十年上山下乡完整历程的知青生活阶段、1977年恢复高考后的大学校园生活阶段、大学任教阶段和从助教到教授并走上领导岗位的成长历程的真实记录。这些日记都是当年在自家豆粒大煤油灯下、在白天劳动而晚上在简陋的知青房中就着昏暗的灯光灶火、在大学学习任教之余,用留有各个时代痕迹的语言文字和思想感情写就的。日记保持着历史的原貌,除了删去个别语句和隐去个别人名(以阿某代之)之外,不增添,不修改,保留各个时代的语言、思想的真实面貌。虽然是个人的日记,但是作者在那个时代的教育中形成的关心国家大事、以天下为己任、胸怀祖国、放眼世界的信念,时代风云变幻的事件都得到真实反映。知识青年上山下乡、奔赴海南屯垦戍边、“文革”背景、党的“九大”及历次党代会、十一届三中全会、卫星上天、氢弹试验、与老农交谈、与知青讨论理想幸福、农民的生活和思想、山村的风光景色、乘坐红卫轮海上看日出的壮丽景象、知青的欣喜、惶惑、苦恼和内部矛盾及感情生活、时代变革的思想轨迹,等等,都有真实而不加修饰的反映。这里保留着一份真实的、以个人视角观察和思考的历史记录。

这是一份平凡者的日记,没有轰轰烈烈、惊天动地的事件,没有完整动人的故事情节,但它是一个人从20世纪60年代的中学生时代开始,到知识青年上山下乡的年代,又到高等学校招生制度改革的改革开放年代的人生经历的历史记录,同时也是一个人从天真幼稚、充满梦想、憧憬未来、富有理想十几岁的青少年时期,到经历生活酸甜苦辣、起伏波折的历练,长于思考,逐步成熟,敢挑重担,人生逐步步入年过半百中老年时期的成长、发展、变化的心路历程的真实记录。

读本书,可以感悟到,理想、朝气对于年轻人的成长是多么的重要,可以体会到作者那一代人艰苦奋斗的时代精神。你看,那时交通不便,十几公里二三十公里的路程,总是一抬腿一甩手迈开大步就走;你看,在物质生活匮乏的年代,六分钱三两饭就着免费的酱油就是一餐,毫无怨言,依然乐呵呵;你看,物质生活的艰苦却未能减弱精神生活的充实,读书、写日记、办识字夜校、讨论和思考诸如什么是幸福、理想,什么是爱情,总是胸怀祖国和世界,总是那么“好高骛远”;你看,在台风、暴雨等自然灾害面前,在疾病伤痛之中,总是昂扬向上,充满斗志。整个人生旋律的主调是风雨兼程,不停前进的步伐。这是那个时代的印记,是时代教育的馈赠。

读本书,还可以感受到那个时代一位青年人浓烈的爱憎情感、敏锐的社会关注和书中透露出的友情、亲情。你看,早在80年代就对社会上年轻官员们的挥霍浪费深恶痛绝;你看,当党的十一届三中全会刚刚开过,作者就得出那是一次堪比党的七届二中全会的重要会议,热情欢呼。

读本书,还可以从侧面了解从改革开放前的20世纪60年代到改革开放的世纪之交,社会的变迁,人与人的关系的亲疏冷暖,物价、工资的变化,窥见人们的物质生活、精神生活和政治生活的一斑。

写回忆录、进行文学创作者有,但保留着当年伴随着历史进程一笔一笔写下来的思想、人物、事件的真实记录者不多;

坚持不懈几十年如一日写个人日记并完整保留者有,但同时其作者历经中学、知青岁月、七七年高考、担任大学老师直至成长为教授者不多;

其作者历经中学、知青岁月、七七年高考、担任大学老师直至成长为教授者有,但罕见同时坚持不懈几十年如一日写个人日记反映时代变迁并完整保留者。

这,也许就是本书的特色和价值。

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技