联系我们

书籍详情

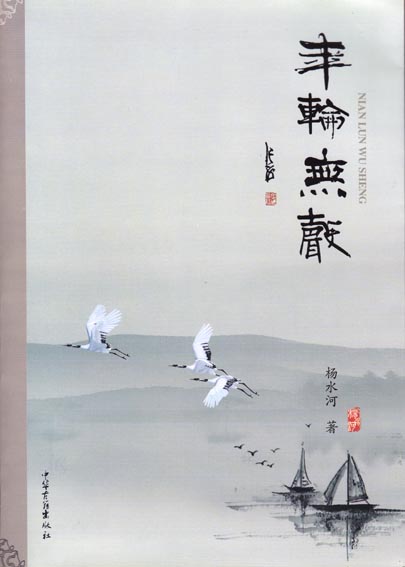

年轮无声

作者简介(待核对原稿)

杨水河,河南省偃师市首阳山镇香峪村人。大学文化,参加工作以来,先后供职于教育局、中国船舶河柴集团,历任科员、中学教师,集团宣传部理论司育处副处长、集团党政办公室主任、宣传部长、组织部长,洛阳市哲学学会会员,洛阳市影评学会会员等。本人创作和采写的近二十万字的报告文学、杂文、通讯、新闻剧评论作品等在市级以上各类主流媒体、杂志上发表,有些篇目入书出版,其中十二篇获地市、大军区和国家级征文比赛一、二、三等奖。本书是作者继《年华无悔》之后的又一部生活随笔体的散文力作。

从《苔》说起

——序杨水河先生《年轮无声》

中共新乡市委原常委 新乡市原常务副市长 王治通

一部书稿来,嘱我作序。

继第一本《年华无悔》之后,杨水河先生又捧出了第二本书。笔耕不辍呵!一如乡间老农兢兢业业,孜孜碗碗,一锨一锄,埋首伺弄自家田地。刚收了麦,秋庄稼也跟着登场,丰收自是水到渠成之事。——真个是“天道酬勤”!

心生敬意。

一

没来由突然想起袁枚的小诗《苔》。

这位清朝乾嘉年间文坛“三大家”之首的随园先生,二十三岁中进士。从朝廷到地方,官当得顺水顺风。但是忽然间,三十二岁,正值前程似锦之际,他宣布辞官归隐。理由竟是受不了:数不尽的繁文缛节,尽不完的官场逢迎。他挥一挥手,决绝地告别仕途,选择了“无官一身轻”。但是,他没有放弃励志自强。他写道:

白日不到处,青春恰自来。

苔花如米小,也学牡丹开。

离开了庙堂之高,身处江湖之远,自由是自由了,朝廷的“白日”当然也照不到了。那又何妨?我的勃勃生机,正是来自我自身的能量。就像阴暗潮湿处,毫不起眼小如米粒的苔花,也要学那雍容华贵的牡丹,奋力开放!

再高明的比喻,也是蹩脚的。杨水河先生不是袁枚,他不是主动辞官的。赶上了好时代他没有牢骚满腹。他是在尽心报国之后,按政策功成身退。退休了,也就退出了舞台中央,也就退出了最好的年华。他的“白日”早已不是“早晨八九点钟的太阳”,已经过午,缓缓西下。

但是他同袁枚一样,退下来没有闲下来,更没有消沉下来。他也在给自己“励志”。他的励志篇,就是勤奋笔耕,著书述志。他自己在书中坦言:“只要大脑尚未痴呆,双眼不甚昏花,十指还能敲动键盘,自己无意或不敢改了初哀的话,怕还是会一直写下去。”甚好,甚好!此志可赞。然而,跟人家那些专职写作的文章大家比起来,他既是业余,又是晚年起步,困难自不待言。可是他“青春自来”,老当益壮。没有了人声鼎沸,没有了轰轰烈烈。不要紧!“大路任人忙,小径容我静。”他抛开众声喧哗,静静地坐在“国色天香”的洛阳城里,“也学牡丹开”!

二

本书凡五十五篇,分四个部分。

第一部分叙事。平实的笔调,叙陈年往事,述悠悠岁月。“故事不多,宛如平常一段歌”任何叙事,都是为了抒情。作者同样,在故事背后,有着欲说还休的情怀。《夏夜弯月》将人带回集体化时期的乡村劳作。月下割麦,田间收获,那是在唱劳动之歌;《草禾天地间》叙自己的文字过往,抒对写作的一往情深:《再登台》记同学聚会,抒同窗之谊;最打动人心的,是几篇关于家庭生活的记述:《雏燕乍飞》动情地叙写小外孙女的成长过程,字里行间充盈着满满的舐犊之情,隔代亲浓得化不开:《相见》里,叙述完帮母亲完成了老姊妹相见的多年夙愿母亲在归程的车上满意地入睡后,作者写道:“看着母亲安然的睡姿,聆听她如愿以后的鼾声,我突然觉得,这或是做儿女的一种幸福吧!”多么温暖人心的画面呵!读者也跟着作者的笔,感动莫名!还有那篇《爱的簇拥》,写完自己生病住院,受到家人、医生、亲朋好友春日般的关爱和照顾后,作者深深地感叹:“在这秋冬之交的日子里,爱与幸福那般火热地簇拥和温暖着笔者:那由医生、护士共同奉献的圣洁无私的天使之爱,那由政府主导践行、众人踊跃参与、八方竞相互助的社会之爱,那手足情深和非亲胜亲超越血缘的亲朋之爱,那传承千年、闪烁着人性光辉的孝老之爱,还有那相濡以沫、亘古长青的夫妻之爱,难道还不够吗?”感动着作者的感动,幸福着作者的幸福,我们也想问:还不够吗?在这里,我们读出了作品的“温度”我们面前,站起了一个对国家、对社会、对家人、对亲朋满腔热情的作者。

第二部分议论。古人云:“诗言志”。当年有人向毛泽东请教如何写诗,老人家说:“心里没有气,他写诗?”文以载道,这是中国文化不可动摇的优良传统。杨水河先生眼之所及,耳之所闻,日常生活里可以忽略不计的平凡小事,都成了他探讨的对象。因之我们看到了他的观察他的思考,他的议论,他的爱憎分明。

《拳拳情怀》对华为老总任正非坚辞“改革先锋”荣誉称号,表示敬佩之余,又赞不绝口高度肯定任老爷子的家国情怀,颂扬他的深谋远虑,进而期盼中国有更多这样的企业家:《曾经的农转非》勾起了大多数由乡到城人们心底的共同记忆。作者的经历尤其奇特:农转非,非转农;再一次农转非,又向往着再一次的非转农。通过这一切,作者告诉我们:经济发展,社会变迁,城乡差别,工农差别,正在一步步成为历史;一个圣诞节,作者也掘出了大主题。《圣诞静悄悄》写道:“君不见曾几何时,只要时近年关,大小城市甚至乡镇,一股势不可挡的圣诞之风,就迅速地葛延开来。”作者抨击“对圣诞之类的洋节如此痴迷,如此癫狂的另一面,却是对自己民族节日的淡化、淡漠乃至淡忘。”作者主张:既不能盲目排外夜郎自大,也不能妄自菲薄自矮三分。中西文化应当兼收并蓄,和而不同。在这里,我们读出了作品的“深度”!我们面前,站起了一个热衷于探索真理,勤于思考的作者。

第三、四部分称之为游记。第三部分游国内;第四部分游国外。“读万卷书,行万里路”。其实行万里路也是在读万卷书,——读山河无字之书。

“世界那么大,我想去看看。”过去,乡下人进趟县城就是全村新闻。为数不少的小脚老太太,一辈子没见过火车。旅游,那可是败家子行为。而如今,一部分富起来的中国人,外出旅行竟成了家常便饭。

作者有幸,走过那么多地方。读他的记述,我们知道了:他不仅仅是在游玩,同时又在考察。没人给他布置任务,但是他没有“上车睡觉,下车拍照。”而是用脚丈量,用眼观察,用脑思考,用手记录。于是,“一切景语皆情语”看看他的足迹吧:他从古城洛阳出发,向东,走偃师,过青州,越大连,踏向白山黑水;往西,草原、沙漠、戈壁、雪山,一口气跑了十几个省。大江南北,意犹未尽,那就港澳台吧!于是,紫荆花广场,大三巴牌坊,高高的阿里山,作者给我们展示了万千气象。迈出国门,无论是亚洲邻居,还是欧洲诸强,作者都用详实的资料,在介绍可感可触的异国风情的同时,不忘与自己的祖国母亲做比较:或学人之长,或惜已之短。“越出国就越爱国”,游子更是赤子!在这里我们读出了作品视野的“宽度”和“广度”。我们面前,站起了一个跋涉万里,心忧家国的“行者温度、深度、宽度和广度,这是杨水河先生这本书给人的感受和体悟。我们当然期望,他能在这几个“度”上,百尺竿头,更进一步,“苔花”开如“牡丹”!

三

不长时间,前后两书,都是杨水河先生退休后的劳动成果退休,是人生的重大转折,也是一个重要关口。杨水河先生一天也没有踌躇,一刻也没有耽误,几乎是自然而然地完成了退休过渡,用写作来充实人生。

这就引出了一个问题:退下来的晚年,该如何面对?须知这是一段长长的美好时光啊!我们比古人幸运。唐代的韩愈写道:“吾年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇。老夫聊发少年狂”。宋代的苏轼写下这词句的时候,也才三十八岁。三十八岁就成“老夫”“人生七十古来稀”。杜甫仅仅活了五十九岁,当然对“人生七十”只能感叹! 随着医学科技的进步,随着生活水平的提高,人类希冀的长命百岁,已不是什么稀罕的事。网上戏言,联合国重新划定了人类的生命阶段:十八岁以下为少年;十八岁到六十五岁为青年;六十五岁至七十九岁为壮年:八十岁以上才可以称老年。虽是玩笑,却也正说明:六十岁退休以后的所谓老年,正在一天天抽长。那么,该如何不辜负这抽长了的年华?

君不见,多少人无法过好这一关。离岗,退休,一下子进入找不着北的失重状态。脱离了熟悉的原有轨道,惶惶然不知如何打发,这突然多出来的大把时间。一天复一天,犹如失舵的小舟,任水漂流。人生萧索,落寞寡合。因此,我们说,杨水河先生提供了一个正面的范例。这应该是读本书的又一收获。

当然,没有任何理由,要人们退下来都拿起笔来。写作,也不比别的行业更高贵。我们只是希望,在切换到人生晚境的时候,不管选择干什么,都能循着自己的目标,有条不紊地过好充实快乐的人生:

身体尚好,含给弄孙,替儿女带好下一代,为什么不可以呢?

有商贾之才,经商办企业,继续打拼在经济领域,为什么不可以呢?

岗未脱尽,责无尽完,坚守原有阵地,持续奉献余热,为什么不可以呢?

练练书法,学学摄影。国内走走,国外游游。为什么不可以呢?

即使什么也不做,为了高兴,为了健康,打麻将,斗“地主”,公园里合唱,广场上跳舞,为什么不可以呢?

……当然都可以!

我们想强调的只是:这一阶段的人生,依然值得精心打理;依然应该定出目标,做出规划;依然可以过得有价值有意义:依然可以好戏连台,精彩纷呈。——只是,你自己不要虚掷了它。

窃以为,这一阶段的最低标准,不以心灵虚空“痴呆”自己,不以身体多病拖累别人,叫作“心不病己,身不累人”。

若有余力,当然要“烈士暮年,壮心不已”,在自己喜欢的事情上,一贯到底。叫作“择一事,终一世”! 况且,如作者这般年纪,也仅仅是刚刚步入人生的秋天。冬天还远着呢! 春华秋实。秋天,可是个收获的季节。

公元 805 年,同是洛阳老乡的刘禹锡写下《秋词》:

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄!

——其情也豪,其志也壮。以此共勉。

——权且为序。

二零一九年十一月十九日

版权所有 中华古籍出版社 2012-2028 保留所有权利

技术支持:易单科技